「不倫の慰謝料」という事を考えた時に「求償権」という言葉を目にした事があるかもしれません。この権利は不倫相手に認められた権利です。

詳しく見ていきます。

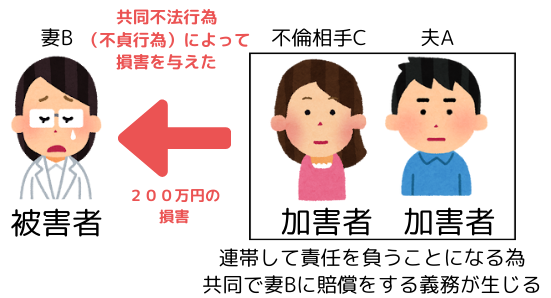

夫Aが女性Cと不倫関係になり、

妻がBだったと仮定します。

不倫は民法上の「不法行為」にあたります。

不法行為により妻Bに損害(主に精神的苦痛)を与えた事になるため、被害者である妻から加害者である夫や不倫相手に慰謝料請求をする事になります。

図で分かるように、不倫相手と夫は共同して責任を負う事になります。

例えば、損害が200万円だと仮定すると、妻Bは不倫相手Cにも夫Aにも200万円請求できる事になります。正し、重複して支払いを受ける事は出来ません。

どちらかが200万円を支払ったとすれば、妻Bはもう一方に再度200万円請求する事は出来ません、

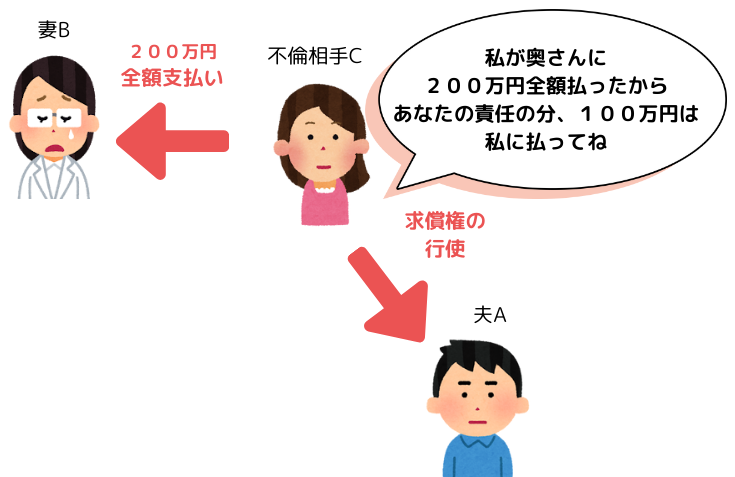

では例えば不倫相手Cが200万円全額払ったとします。

そうすると加害者2名対被害者との関係では解決した事になります。

でも、二人が責任を負うはずなのに女性だけが200万円支払ったら終わり、では違和感を感じますよね?

夫が何も責任を果たしていない訳です。

そこで浮気相手Cは夫Bに「求償権」を行使する事が出来る、という構図になります。

この求償権は法的に認められる正当な権利です。

妻Bと夫Aが離婚するのであれば、女性Cから200万円の支払いを受けた後は、妻が求償権の心配をする必要はないでしょう。

気持ちとしては加害者同士の話し合いで勝手にやってください、というところかと思います。

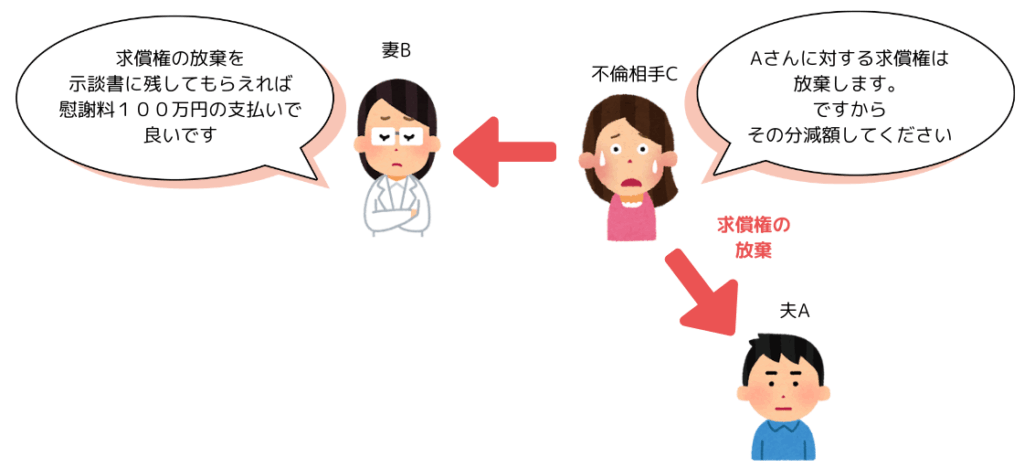

ところが、まだ離婚に踏み切れず、妻Bと夫Aが今すぐ離婚しない場合、女性Cに200万円支払ってもらっても、女性Cから夫Aに求償権を行使されてしまうと、200万円払ってもらい、100万円請求されて100万円払う、家計的に見ると非常に無駄なやり取りをする事になる訳です。

そのため、離婚をしない夫婦の場合には、女性Cに求償権の放棄を約束してもらう代わりに慰謝料の減額をする、という事が実務の世界でも一般的によくある訳です。

求償権の放棄を約束してもらって減額をする場合には、必ずその内容を示談書や合意書、場合によっては公正証書に残しておくことが重要です。

一点注意しなければならない事として、求償権の放棄は法的にみると不倫相手Cと妻Aの間の問題ではなく、加害者間での権利行使の為、不倫相手Cと夫Aとの間の問題になります。

求償権放棄を約束するのは夫Aに対してなのです。

ですから、確実に不倫相手Cが夫に対しての求償権行使をする余地を残したくない場合、妻B、不倫相手C、そして夫Aも含めて三者間での書面にするのが本来の形になります。

妻Bと不倫相手Cの二者間で示談書を作成する場合には、求償権放棄の条項と、違反した場合には違約金を支払うという条項を入れておくと良いでしょう。

ご相談

お問い合わせは

こちらから